在产品经理的日常工作中,理解需求并非“纸上谈兵”,而是一场实战中的洞察与验证。无论是产品成功还是失败,根本原因都可以归结为“是否抓住了真实需求”。

为什么会这样?因为看清局势、理解需求,才是做产品最根本的事情。今天我就结合一些实战经验,分享给大家几个简单的观点,希望能帮你找到需求切入点,并且能够跟着需求持续演变。

一、需求的特点:动态演变与本质洞察

需求不是静态的,它会随着社会发展、用户环境和技术演变不断升级。产品经理需要从“静态的需求描述” 转变为对需求演变过程的推理。

你想要的,别人也想要,但需求一直在升级

很多人会说:“我想要的东西别人未必想要吧?” 但真相是:虽然我们每个人的喜好可能不完全一样,但大多数人对“更好的东西”的判断其实差不多。比如一杯好咖啡、一台体验更顺畅的手机——谁会拒绝呢?

而且,人们的需求一直在升级。举个例子:

-

原始社会,人们能吃饱就满足了;

-

到了后来,有了火,开始讲究煮熟、调味;

-

再后来,餐饮变成了一门艺术,有了米其林餐厅。

同样的,手机从最开始的打电话、发短信,到现在我们拿它来拍照、刷短视频、支付、社交——这都是用户需求在不断升级的体现。

总结:过去的“奢侈品”,现在成了“刚需”,这背后反映的就是需求的演变和升级。 作为产品经理,我们需要时刻看到这种趋势,提前布局。

二、需求判断:抓大放小,明确“做与不做”

需求不等于需求!“想要”和“真需求”差距有多大?

很多用户会说:“我想要这个!我想要那个!” 但真正会付出行动的,才是真正的需求。

这里要注意三件事:

-

“想要”:用户内心的向往,比如“想环游世界”“想吃米其林大餐”。

-

“要得起”:用户的经济成本、时间成本能不能负担,比如环游世界太贵,所以很多人只是想想而已。

-

“要的行动”:用户最终会不会真正选择做这件事。

比如,你设计了一个特别酷的APP,但操作很复杂,用户用了几分钟就放弃了——这就是用户的“行动成本”太高,需求流失了。

三、产品需求的“四归一”

搞清楚“谁”“为什么”“多久”最重要

做产品时,很多人一上来就想:“这个产品要怎么做?长什么样?” 但其实,这并不是最重要的。真正重要的是:

-

谁:你的目标用户是谁?(主体广度)

-

为什么:用户为什么会选择你?你解决了什么问题?(需求强度)

-

多久:用户会多久用一次?这个需求能持续多久?(时间维度)

比如,《王者荣耀》是怎么做到让用户上瘾的?

-

目标用户是谁? 非传统玩家(小学生、女性)和核心玩家(传统网游玩家);

-

为什么选择它? 操作简单、时间短,玩起来很轻松;

-

多久玩一次? 碎片时间就可以玩一局,黏性特别强。

所以,“需求强度”决定了一切。 你解决了用户的痛点,用户自然愿意留下来。

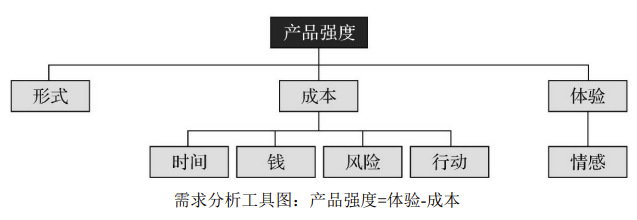

四、产品的核心策略:需求 = 体验 - 成本

体验-成本,抓住这两个点就够了!

一个用户选择某个产品,最核心的公式是:需求=体验-成本。

-

体验:你的产品是不是用起来舒服?顺畅?

-

成本:用户要付出多少时间、金钱和精力?是不是简单方便?

1. 看得见的成本:时间和金钱

比如:

-

汽车发明以前,大家想的是“更快的马”,其实就是想要更快的交通工具。

-

福特的T型车大幅降低了汽车的制造成本,汽车才开始普及。

2. 看不见的成本:风险和行动难度

很多用户其实很“懒”,只要产品稍微复杂一点,他们就会放弃。所以,你的产品要尽可能降低他们的“行动成本”。

比如:

-

《小咖秀》 让大家录视频配音,但它的核心是:用户不用自己创作剧本和素材,只需要模仿和配音就可以了。

-

《秘密花园》 的涂色书也是一样,把复杂的手绘作品简化成了涂色半成品,用户的门槛一下子降下来了。

五、需求的“弹性”:没有绝对刚需,只有用户选择权

最后,我们再讲一个容易被忽略的问题:需求是有弹性的。 什么意思呢?就是用户永远有选择权。

比如:滴滴最早叫“滴滴打车”,但后来改名为“滴滴出行”。为什么? 因为滴滴发现,用户的需求不仅仅是打车,而是更大的“出行服务市场”。

同样的,电影院不仅仅是卖电影票,他们提供的其实是“时间消遣市场”的一种解决方案。所以,你看到很多电影院都开在大型商场里,还搭配各种娱乐设施,目的就是满足用户更大范围的需求。

六、与需求共舞,产品经理要怎么做?

-

看趋势:需求一直在升级,找到用户痛点的演变过程。

-

抓痛点:解决用户的核心问题,降低他们的时间、金钱、风险和行动成本。

-

找定位:需求是有弹性的,要用更宽广的市场边界思考产品定位。

结语:

需求是产品的起点,也是终点

真正优秀的产品经理,善于从市场演变中洞察需求、推理用户的真实想法,并通过实战不断验证需求的正确性。需求判断,是产品战略的基石;需求演变,是产品成长的动力。只有理解需求、与需求共舞,才能打造出有生命力的产品。

最终,你会发现:用户的需求其实一直在那里,你要做的只是看清它、理解它,然后用最好的方案去解决它。