相信未来苏米也会更多的使用Windsurf,此次更新苏米就以与Cursor对比,以及个人体验出发,全面解析这次更新的核心价值。

核心功能亮点

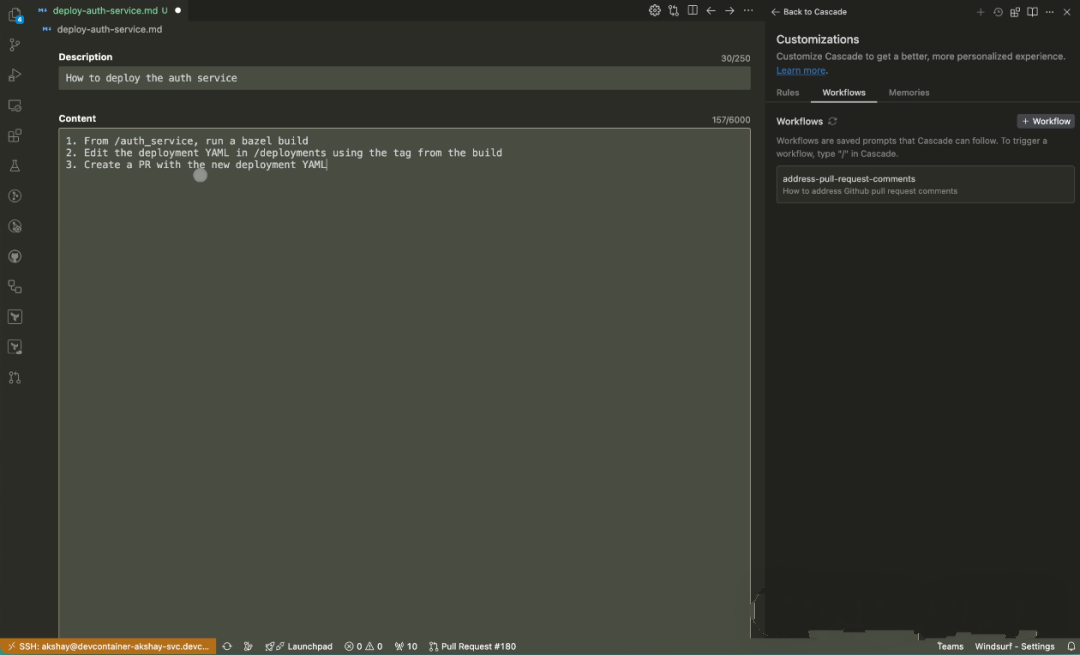

Custom Workflow(自定义工作流)

Windsurf的“自定义工作流”功能是本次更新的最大亮点。它允许开发者将重复性任务(如构建目标、部署服务、生成PR等)以Markdown文件的形式保存到.windsurf/workflows/目录中,通过斜杠命令一键调用。

-

团队协作的福音:工作流文件可以共享,团队成员可以直接使用并优化,形成集体智慧的沉淀。

-

对话转工作流:AI现在不仅是工具,更是“合作者”,能够将一次对话自动转化为标准化的工作流。

-

与Cursor的对比:Cursor的

@folders指令虽然也能管理上下文,但Windsurf的工作流更强调流程的自动化和团队协作的深度整合。

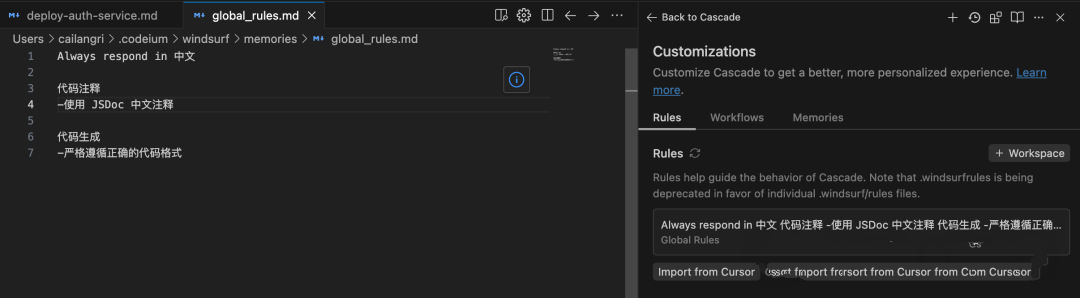

Rules(规则)

Windsurf的规则系统将团队的“潜规则”显性化,以Markdown文件的形式存储在.windsurf/rules/目录中。每条规则都有精细的激活控制,例如“所有回复都用中文”只需写一次,后续自动生效。

-

规则与记忆库的结合:规则定义行为模式,记忆库(Memories)存储上下文信息,两者结合确保任务执行既符合规范又具备动态适应性。

-

与Cursor的规则对比:Cursor的规则系统更注重代码级别的控制(如

.cursor/rules),而Windsurf的规则更偏向流程和行为的规范,两者各有侧重。

多线程模式

多线程模式的引入是本次更新的另一个重大突破。一个Cascade实例可以同时运行多个任务,互不干扰。

-

任务并行处理:例如,一个会话在跑命令,另一个在写文档,开发者可以在不同任务间自由切换,效率显著提升。

-

与Cursor的对比:Cursor的后台Agent虽然也能实现多任务处理,但Windsurf的多线程模式更强调任务间的独立性和并行能力,适合复杂项目开发。

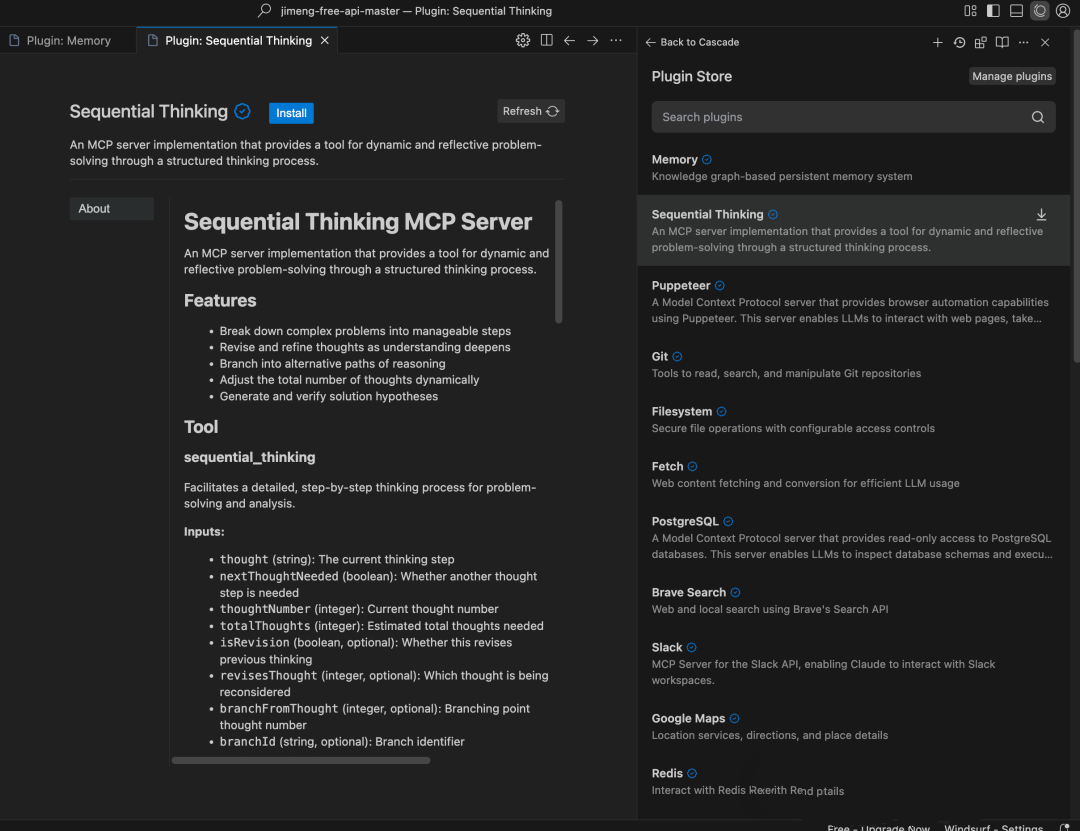

MCP管理面板

MCP(Model Context Protocol)是Anthropic提出的协议,旨在让AI工具像乐高一样拼装。Windsurf的MCP管理面板支持100个工具的精细管理,并新增了内置的MCP市场,极大简化了插件配置流程。

-

多模态支持:目前支持图片输出(仅限Anthropic模型),未来有望扩展到视频、音频等更多场景。

-

与Trae的对比:Trae的智能体基于MCP+内置工具+提示词,而Windsurf的MCP集成更强调插件的多样性和管理的便捷性,两者在能力上有一定重叠,但实现方式不同。

对比分析

自定义工作流 vs. Cursor的@folders指令

-

Windsurf的优势:工作流的共享和团队协作能力更突出,适合企业级开发场景。

-

Cursor的特色:更注重代码级别的上下文管理,适合复杂项目的跨文件分析。

-

结论:两者在规则和流程管理上有异曲同工之处,但Windsurf的工作流更强调自动化和协作,Cursor则更偏向代码级别的精准控制。

多线程模式 vs. Cursor的后台Agent

-

Windsurf的创新:多线程模式让任务处理更高效,适合同时处理多个独立任务。

-

Cursor的成熟度:后台Agent在复杂任务处理上经验丰富,但并行能力稍逊于Windsurf。

-

结论:Windsurf的多线程模式在效率上更具优势,但Cursor的Agent在任务复杂度和自动化程度上仍有其独特价值。

总结

Windsurf Wave 8Cascade的更新无疑为AI编程工具树立了新的标杆。通过自定义工作流、规则系统、多线程模式以及MCP生态的增强,它在效率、协作和扩展性上都展现出了强大的潜力。对于追求高度定制化和团队协作的开发者来说,Windsurf的这次更新无疑是一次重大利好。然而,与Cursor、Trae等工具相比,Windsurf在某些场景下的成熟度仍有提升空间。总体而言,这次更新值得开发者一试,尤其是对复杂项目管理和团队协作有需求的用户。